|

图书工作室 讯:

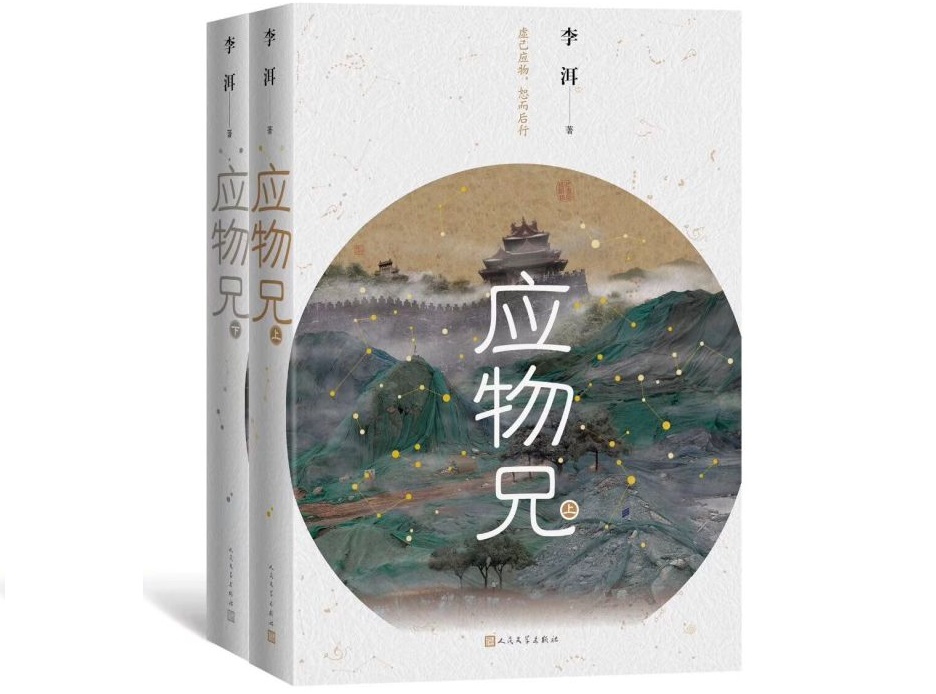

这周一(12月24日),在上海,举行了《应物兄》的研讨会。这部作品在交由人文社发布前,已在《收获》杂志发表。研讨会聚集了近30位评论家。 潘凯雄表示,这场研讨会的评论家来自上海和江苏两地,且算是两代评论家(年长的是40后的,年幼的是80后),围绕这部长篇小说进行了认认真真的研讨,甚至发生了争辩。媒体把这场研讨会成为是“认认真真的、不同于一般研讨会的研讨”。值得注意的是,其中上海的两位60多岁的评论家程德培和王鸿生分别就这个小说写了超过3万字的评论,实属罕见。

周大新认为,这部小说中,李洱写的是知识分子的生活,主要是三代知识分子的生活,当然也涉及到很多其他领域人的生活。“我们知道知识分子的生活是很难写的,像我从农村长大,后来当兵,根本不敢碰这种题材,写这种题材我首先心理打鼓。而李洱不一样,他是读了大学,然后在大学里教书,然后再到中国作协管评论家,所以他一直和知识分子打交道,他对知识分子的心态和生活非常熟悉,所以这部书把他最擅长的、最熟悉的生活内容写出来。写知识分子生活的作家不多,写好的更少。” 他表示,李洱这部小说与当年钱锺书的《围城》可以相媲美。“我们大家都知道,当年钱钟书先生写过《围城》,那是非常精彩的,把知识分子那种生活表现得淋漓尽致,《应物兄》对中国现在的三代知识分子的生活写得活灵活现。这里面有老一代知识分子、中年知识分子和年轻知识分子,他们获得知识以后,他们的生活状态,有些人因为知识而活的非常滋润,有些人活的非常无耻,也有些人活的让我们替他悲悯。如果读者关心知识分子的生活,确实这部书是当下我看到最精彩的表现知识分子生活的作品,可以和《围城》一比。” (本文编辑:路遥) 上一页 [1] [2] [3] [4]

|