|

图书工作室 讯:

解码出版机构的发展基因

编者按:出版社经过转企改制后,纷纷显现出新的风采。但了解出版业的人都知道,每一家出版社背后几乎都有一棵给它撑腰的“大树”。面对出版环境的变化,这些出版机构究竟都在依靠什么发展?他们应怎样应对新形势的变化?

国有出版机构虽然最近都已经转企改制,但习惯上大家还使用“单位”这个计划经济时期的称呼。这就意味着,大多数国有出版机构,绝不是“我的地盘我做主”,而是某部委、某集团、某大学、某更大的单位下属机构。而且近年来,由于国家对出版机构扶持力度加大等多种因素,“上级单位”是什么,背后有什么样的“爹娘”撑腰,显得越来越重要。这是出版机构的基因,很大程度上决定了出版机构的发展方向,以及能走多远。

国有出版企业发展,至少有两方面合力的作用:一方面,所有出版机构都要接受新闻出版广电总局的管理,这是共性;另一方面,国有出版机构又有上级单位的基因,是上级单位的代言者、信息发布源,这是个性。既有娘家又有婆家,两个方面的合力,导致各社的选题方向,有出版界的共同特征,也各有差异。

撑腰的“大树”是怎么来的?

在计划经济为主的时代,所有出版机构本质上都是“一家人”,选题统一规划,比如,上个世纪50年代,外国古典学术著作全部由商务印书馆负责,中国古籍都给中华书局出版,这样的分配不是出于市场的考虑,但大家既然都是“大锅饭”,也就少有怨言。

近年来,国有出版机构有了市场意识,并做了市场化转型,至今我国的出版业市场化远未完成。我国最大的综合性出版集团江苏凤凰出版传媒集团的年销售收入仅及英国培生集团年销售收入的1/10(根据《中国海外利益蓝皮书•2016》,世界知识出版社出版。另有数据显示凤凰出版传媒集团2014年年营收相当于培生的40%)。

市场化当然首先要解决称呼的问题。上世纪80年代以前中国各单位一把手都是书记,跟国际接轨之后,洋人一听“书记”就摇头。“Are you kidding?not secretary.”(secretary,在英语里是“秘书”的意思,老外觉得哪个企业也不可能秘书是大领导,秘书签字他们不放心。)“纳尼?书记的不要,社长的干活!”(日语里“社长”的意思是总经理)所以后来出版企业也都公司制了,人民文学出版社变为“人民文学出版社有限公司”,花城出版社变为“广东花城出版社有限公司”。而且上世纪80年代,出版社日子很好过,门市部里排长队购买《许国璋英语》,队伍绵长得像老编辑的回忆。有的人才甚至放弃当大学教授和进外交部的机会(这都是真事),削尖了脑袋钻到出版社当编辑。很多部委出版社于是主动与上级部门“脱钩”,成立公司,独立核算,后来图书不挣钱了,有的出版社员工后悔不迭。

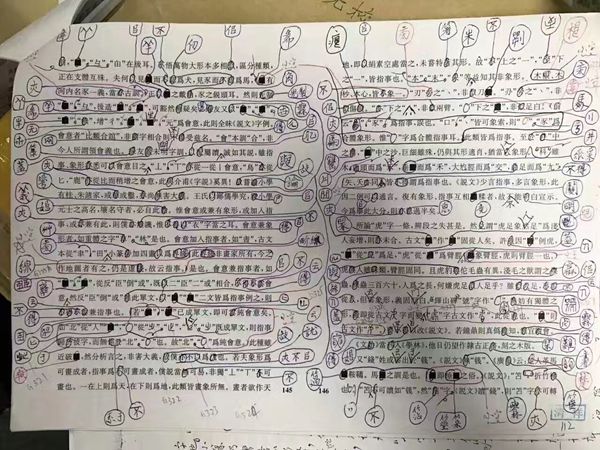

国有出版社和上级单位的人事关系错综复杂,就像老编辑的核红稿 [1] [2] [3] [4] 下一页

|