|

图书工作室 讯:

《收获》: 一份自负盈亏的纯文学期刊的生存之路

当前社会,能够静下心来阅读纯文学期刊的人已经越来越少了。

人民图片

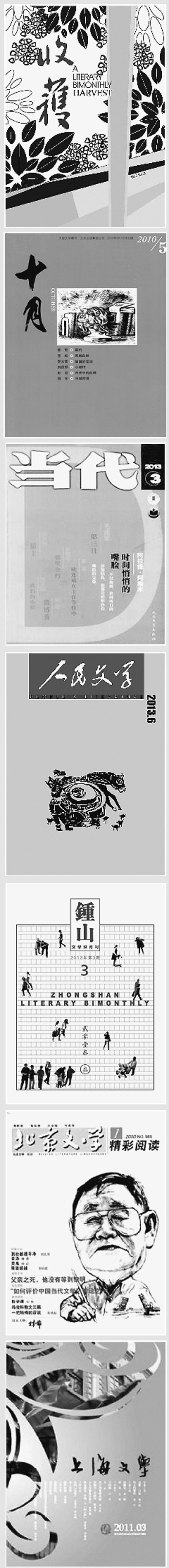

图为目前市场上仍能见到的部分纯文学期刊。

资料图片

2013年5月,《收获》杂志社再度捧回“上海市著名商标”大匾。这已是该杂志连续4届获此殊荣。颁奖人夸赞,他们以最少的人数,产生了最大的影响。

获奖的背后,是这份纯文学杂志自1986年起自负盈亏运营至今的事实。在纯文学期刊的社会影响力与经济效益均日渐式微的当下,已算是个不大不小的奇迹。

正是从这个意义上,可以说,《收获》的生存和发展轨迹已经折射出当前纯文学期刊生存的艰难,而它已经获得的附加值和影响力,也为其他文学期刊的发展提供了重要借鉴。

《收获》的生存之道:把心交给读者

《收获》活着。

听上去,不算多大考验。作为中国文学期刊的“金字招牌”之一,1957年由巴金和靳以创办的《收获》,是中国最早的文学刊物。文学圈内有一句话是,你在《收获》上发表3部小说,就意味着你已成为一名真正的作家。

可与其它“著名商标”们相比,“《收获》的经济数据完全没法比,我们十几名员工,人家是十几万人的超大企业。我们获奖,主要还是因为品牌,因为杂志影响了几代人。”杂志社副社长王彪坦承。

一直坚持纯文学立场的《收获》,以“口味严苛”来形容也不为过。自创刊以来的56年里,这里首发了莫言、贾平凹等成名作家的新作,也是余华、苏童、王安忆、马原等人从名不见经传到声名鹊起之处。也因此,这本面目朴素的杂志,被称为中国当代文学的简写本、文学领域的制高点。

但如今并不是文学期刊的黄金时代。“就像潮水退去,留在沙滩上搁浅在那里。”《收获》执行主编程永新这样形容文学期刊的际遇。“文学边缘化与文化断层的存在,成为横亘在我们面前的严峻考验。” [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

|