|

图书工作室 讯:

中华书局风雨百年路

核心提示:中华书局100年的历史,也是国家文化记忆的一部分。

民国“新生儿”

1912年1月1日,上海福州路东首老巡捕房对门的楼房下,一个只有三间店面的小书店开张了。创办者是出版界的三个年轻人——商务印书馆的陆费逵、戴克敦和文明书局的陈寅。这一天,孙中山在南京就任总统,宣告了中华民国的成立。也是为了纪念这个别具意义的历史时刻,陆费逵为民国“新生儿”取了一个充满时代感的名字——中华书局。

陆费逵

中华书局的核心人物陆费逵年仅26岁。陆费逵,字伯鸿,号少沧,祖籍浙江桐乡,1886年9月17日生于陕西汉中。“陆费”是个复姓。很多人曾以为他姓陆,名费,字伯鸿,因而有称之“陆费伯”、“费伯”或“陆伯鸿”。为此,陆费逵还专门写了篇文章解释。

日后成为著名教育家和出版人的陆费逵,一生并未受到多少正规教育。他后来形容自己“幼时母教五年,父教一年,师教一年半,我一生只付过十二元的学费”。“父亲是靠着超人的顽强毅力自学成才的。”在北京三路居的居所里,87岁的陆费铭琇向本刊回忆起父亲,仍充满敬意。陆费逵17岁步入社会,但自修读书的好习惯一直保持下来。每天在工作之余,他都要抽出时间看书读报,学习外语,练习写作。对知识的兴趣与渴求,为他后来成为出版家积累了坚实的基础。

“因为买书困难——一方是经济困难,一方是购书不易——大家想开一家贩卖书籍的店,一面营业,一面有书可看。”1904年,18岁的陆费逵与几个同学集资1500元,在武昌横街租了间房子,开办了一家名为“新学界”的书店,陆费逵任经理,没想到这也由此成为他后来一生事业的起点。

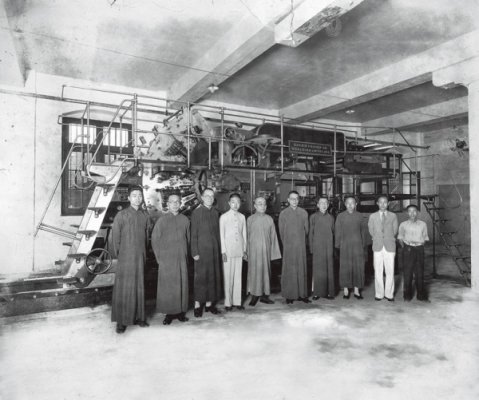

陆费逵(左五)等在凹版印刷大电机前合影

彼时交通发达、商业兴隆的武昌,也是受革命思潮影响颇深之地,“新学界”所售之书中,也不乏《警世钟》、《猛回头》、《革命军》这样的进步书籍。年轻的陆费逵深受这股思潮影响,并在1905年加入刘静庵等人在武昌成立的反清革命团体“日知会”。不久,他辞去书店工作,在汉口《楚报》任记者和主笔。短短几个月间发表了大量文章,讥评时政。“因为批评清政府腐败,湖广总督张之洞下令查封《楚报》,他也被通缉。他的一个同伴已经被抓走。父亲后来说过,当他得知消息时,鞋都来不及穿,一双拖鞋踏上轮船到了上海。”陆费铭琇说。

在各种新思潮、新观念交汇的上海,陆费逵很快找到了立足之地。1906年,陆费逵进入文明书局工作。文明书局是上海一家影响较大的民营出版机构,以出版教科书为主。“在文明书局一年多时间里,陆费逵担任多项职务,经常出席书业公会,结识了许多出版界著名人士,对我国书业的发展现状,有了更加明晰的认识。”长期专注于中华书局历史研究的学者周其厚教授告诉本刊。

彼时,在上海滩的出版机构当中,商务印书馆是最有实力也最有影响的一家。其国文部部长高梦旦参加书业商会时,结识了陆费逵,几次谈话觉得他是一个不可多得的人才。因为经营书业编辑、印刷、发行相互联系,但往往发行人员不懂印刷,印刷人员不知发行,能编辑的又不知发行和印刷,陆费逵既能操笔编书,又对发行印刷有所研究,所以高梦旦把陆费逵作为人才向张元济举荐。1908年秋天,22岁的陆费逵进入商务印书馆工作,任国文部编辑员,是最年轻的一位。短短半年后,他便被任命为出版部部长、交通部(相当于现在的公共关系部)部长。据研究商务史的专家汪家熔说,在商务印书馆内兼职的人,都是极受重视极为能干之人,而陆费逵兼着三个部长的职务,工作能力之强以及所受信任之深可见一斑。

成立于1897年的商务印书馆,可以说是维新运动所导致文化和教育变革的一个结果。其掌门人张元济曾是戊戌变法的核心人物之一,与康有为同日受到过光绪的接见。变法失败后的张元济绝意仕进,把所有心血投入了出版事业,使得商务印书馆成为近代文化重镇。“商务印书馆成立以来,教科书一直是主要业务。”周其厚说。1904年,张元济主持的商务印书馆出版了中国第一部小学教科书,其后又编了高小、中学教科书。

教科书与教育问题密切相关,这也正是陆费逵的兴趣所在。当年他闯入社会的第一份工作,便是开办一所学堂,虽然仅存在了8个月,但他对教育的关注一直没有转移。“父亲后来在日知会参加革命时,发现同事间由于修养问题,互相勾心斗角,他意识到,即使革命成功了,如果人的素质不改变,革命也是不成功的。而改造国民素质,就要从教育抓起。”陆费铭琇说。

陆费逵在商务印书馆的另一个身份是《教育杂志》的主编,精明的陆费逵借此渠道,结识了许多教育界人士,顺势推广商务印书馆的课本及各种业务。他在杂志中夹带读者调查表,学校填写之后,就可以免费获得一年的杂志。而这些反馈回来的调查表,更让陆费逵有力地掌握了教育界的动向。

此时的清王朝已经走向它最后的岁月。1911年武昌起义胜利的消息传来,陆费逵敏感地嗅到一个新时代将要来临。可是商务出版的《最新教科书》已经多年未变。商务内部一些有远见的人劝张元济应准备一套适用于革命后的教科书。张元济犹豫不决,“以为革命必不能成功,教科书不必改”。此种情形令陆费逵心生失望,遂决定“另创书局专营出版事业”。

早在文明书局工作时,陆费逵便编纂过一套新式教科书,因为资金问题未能如愿。这个历史关头,他果断决定进行“教科书革命”。在他看来,如果教科书不革命,则“自由真理、共和大义莫由灌输”。陆费铭琇说:“在父亲看来,如果民国建立了,而教科书上还写着过去封建皇帝那一套,肯定是行不通的。所以他拉上一批人,其中包括我的三叔,一起编教科书。”

陆费逵选定民国成立的当天为中华书局挂牌,“将来,遇民国成立纪念,即吾局成立之纪念也”。此举也在冥冥中使中华书局的历史与一个国家的历史联系起来。

民六危机

中华书局真正的营业开始于2月初。创立之初的中华书局,启动资金只有区区2.5万银元,仅为出版界“大佬”——商务印书馆资本金的1/30。陆费逵的个人声望,亦远不能与张元济相比。最初几天的情形,也颇令这些踌躇满志的年轻创业者们沮丧。据钱炳寰先生所编《中华书局大事纪要》:“营业之始,第一日仅售洋五元,惴惴之情现于颜色,第二日售百余元,第三日始批发,增至五六百元。”

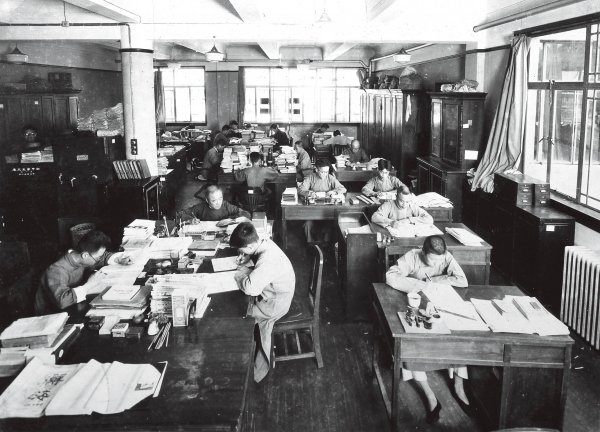

中华书局编辑所

可是事情后来的发展完全验证了陆费逵的眼光和判断。南京临时政府成立不久,规定各种教科书务令合于共和民国宗旨,清政府学部颁行的教科书一律禁用。而于是内容合乎共和体制的“中华教科书”,成为被追捧对象。当时供应的春季开学用书十数册,“日间订出,未晚即罄,架上恒无隔宿之书,各省函电交促,未有以应”。“中华教科书”几乎独占中小学教科书市场,这也给中华无形中巨大的商机。开办第一年,营业额达到20多万元,他们买了六台印刷机,开了自己的印刷所。

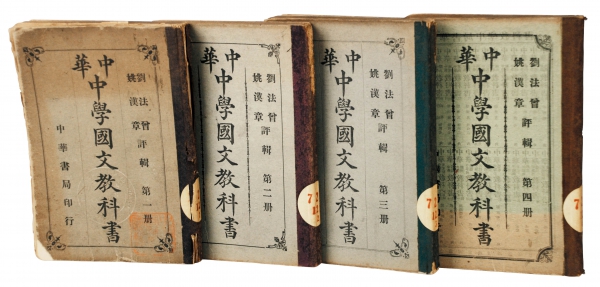

至1913年完全出齐的中华教科书,是清王朝覆灭后第一套适合共和政体的教科书,令人耳目一新,立即风行全国,迅速赢得了大部分教科书的市场。“开业之后,各省函电纷驰,门前顾客坐索,供不应求。”中华书局从此奠定了在近代中国出版界的地位。

虽然商务印书馆也马不停蹄地赶制出《共和国教科书》,但是占得先机的中华书局早已赚得盆满钵满。1913年4月,中华书局改为股份制有限公司,公司股本由创立时的2.5万元增至100万元。到了1916年6月,中华书局资本已增到160万元,在全国设立的分局也多达40多处,员工也由最初的不到10人发展到2000多人,一跃成为继商务印书馆之后,国内第二家集编辑、印刷、发行为一体的出版企业。

初战大捷,陆费逵踌躇满志,自认“大势所迫,不容以小规模自画矣”。于是他接连有了几个经营的“大手笔”,却也为日后的一场巨大危机埋下了种子。1916年,中华书局在静安寺的总厂建成,在河南路口的总店五层大楼也相继建成,编辑所及印刷所全部迁入。

陆费逵一向重视印刷技术,为了进一步扩充印刷力量,特别是彩印方面,又添置了大橡皮机和铅版机套印彩色,从而一举确立了中华书局在彩印方面的领先地位。但是这些固定资产投入几乎占用了中华书局的全部资金,以致企业的日常开支要依靠银行押款和吸引社会存款来运转。由于固定资产投资过大,扩充太快,同业间竞争又十分激烈,加上一副局长沈知方挪用巨额公款,严重影响了企业的日常资金周转。

1917年5月,外间谣传纷起,称中华书局即将破产,于是社会上存户纷纷前来提款,形成风潮,流动资金紧缺,中华书局陷入困境。陆费逵后来形容“在最盛之时代,演出绝大之恐慌”。因为1917年是民国六年,故而被称为“民六危机”。

中华书局出版的《中学国文教科书》

中华书局以编印中小学教科书为主,成为商务印书馆的主要对手,彼此竞争日益激烈。同时,两家因宣传推广、批发折扣、同行回佣等开支也损失巨大。两家于是都有联合或合并之议。1914年协议未成,1916年中华书局又曾向商务印书馆试探,但都没有形成结果。此番中华书局资金周转失灵行将搁浅之即,两家开始正式协商。从当年3月到5月间,几乎天天商议,后来出版的《张元济日记》充分反映了此事。商务内部意见也不一样,虽然张元济等人认为这是一个机会,但郑孝胥等反对接手中华书局。

“中华书局陷入债务危机,特别是股东们纷纷提款,这在社会上产生了不小的效应。商务怕背上这个包袱,把自己也拖进去,这在张元济日记、郑孝胥日记中有反映。”周其厚分析说。另一原因,据《张元济日记》记录,原来与商务有过合作的日本金港堂主人原亮三郎正好在上海,他建议商务不要并吞中华,有个竞争对手,可以使自己处在努力处在自强的约束之中。

其实中华此时的状况,用张元济的话说是“只有搁浅而无破产”,是资金周转困难而非资不抵债。所以中华的大股东决定出面支持,向债权人疏通,说服他们从共同利益出发,不要逼债。宋氏三姐妹的父亲宋耀如来做这个工作,自然有人买账。不久,常州富商吴镜渊出面联络富商士绅,筹集资金作为垫款。各方努力下,局面最终被稳定。陆费逵曾一度被拘押,后经查证他本人在经济上并无问题后,仍参与负责日常工作,职务由局长改任司理。薪金降为100元。直到1919年,中华书局业务逐渐有所好转,陆费逵改任总经理。

重整旗鼓

走出危机后的中华书局重整旗鼓,由此进入一个稳定的发展期,也推出一部部日后影响深远的经典之作。《中华大字典》、《辞海》是中华书局编纂的两部大型工具书。《中华大字典》是辛亥革命后最早的一部重要辞书,是民国时期规模最大、收字最多的字典。自1915年出版至今,多次重印。《中华大字典》总结吸收了《康熙字典》以来200年文字学研究成果,增收了近代方言和翻译中的新字,共收字46867个,也是20世纪80年代以前中国字典中收字最多的一种。《辞海》,是我国唯一一部综合型大型辞书,其编纂更是经百余人先后20年的努力,自1916年始,至1936年才得以开始发售上半部。《辞海》的出版得到读者欢迎,至1947年各种版本销售超过百万部。

商务印书馆编译所所长张元济精通古籍版本学、目录学、校勘学,于1913到1922年主持编印了《四部丛刊》初编。而从1920年起,中华书局开始编辑《四部备要》。1921年,聚珍仿宋印书局加盟中华书局,使其品牌实力进一步增强。聚珍仿宋印书局是著名金石篆刻家、“西泠印社”创始人之一丁辅之与弟弟丁善之创办的。丁氏兄弟费十余年之心力,创制了“聚珍仿宋字体”——现在我们电脑中使用的仿宋体即来源于此。以聚珍仿宋体排印、丁辅之亲任监造的《四部备要》,也因选书精要,文字古雅而被称道。茅盾先生后来总结:《四部丛刊》是“善本派”,《四部备要》为“实用派”。“《四部备要》是有史以来第一次用现代排印方式整理出版的大型古籍丛书,掀开古籍整理的新篇章。”中华书局总编辑徐俊告诉本刊。

[1] [2] [3] 下一页

|