|

图书工作室 讯:

对传统出版业的影响

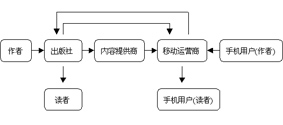

手机出版产业链

图书出版业已经无可避免地成为一片“红海”。而由无线通讯技术和互联网络技术融合所催生出来的手机出版,则符合“蓝海”的特征。尽管传统出版业在手机出版领域刚刚起步,但手机出版这一新兴出版形态已经给传统出版业带来了历史性的影响。

(一)重构出版产业链

在传统出版模式中,出版社在产业链中居于上游位置,是出版活动的主体和发起者。信息从信源(作者)到信宿(读者)有许多中间环节,每一个环节都是一个信息“把关人”,信息被层层过滤,单向流动到受众。传者(出版者)与受众处于一种不平等的信息交流之中,受众的反馈不能及时传送给传者,传者对其反馈结果也不能予以控制。

手机出版的出现,使传统出版产业链发生了变化,出版活动的主体不再限于出版社,作者、内容提供商也都成为主体之一。手机的交互性鼓励用户发挥主动性,并为用户查找信息提供了各种技术手段,用户不仅能够订阅或下载手机出版物,还能对阅读或使用体验进行反馈,更能变身为作者,将个性化的内容上传给通讯通道。尤其值得一提的是,内容提供商和移动运营商从最初仅仅提供技术,发展到现在已经凭借自己的实力,打通产业链,对整个出版流程进行了重组和再造。他们居于产业链的中游,上连出版单位和作者,下连读者,使得传统的“作者——出版社——批发商——零售商——读者”这样的单向链条,转变为多向甚至反向的复杂链条,如“作者——出版社——内容提供商(CP)——移动运营商——手机用户(读者)”、“作者——出版社——移动运营商——手机用户(读者)”、“手机用户(作者)——移动运营商——手机用户(读者)”、“手机用户(作者)——移动运营商——出版社——读者”等多种方式,是一种完全开放的出版模式。(见上图)

(二)创新营销方式

在计划经济时代,出版业的营销意识并不强。当图书品种激增至每年二十多万种,从卖方市场变为买方市场时,出版社的营销意识才逐渐萌发,但从近些年的书业营销策略来看,大部分还停留在签名售书、在媒体刊发书评和书讯的层面,营销效果不容乐观。手机出版在创新传统出版物形态的同时,也创新着行业的营销方式。

2006年6月,华东师范大学出版社在出版界首创“手机短信网址搜书平台”,读者只要发送“华东师范大学出版社”到50120,再按照免费回复的提示,输入书名,就可以完成搜索和订购书籍的要求。该社还以短信群发方式将最新的出版信息发给经销商,节约信息流通成本。2007年4月26日,湖南文艺出版社为推广新书《野草根》,除了作家签名售书、媒体采访这些传统的营销方式外,该社还通过中国移动手机报“移动图书馆”,向30万手机用户发送新书彩信,将新书内容介绍传递给读者,凡将阅读意向反馈给手机报的用户,就有机会免费获得一本《野草根》。

为了进一步提升机构品牌和产品品牌的影响力,中华书局在其2007年出版的《马骏细解二战谜中谜》等书上尝试使用了中国移动二维码,读者无需到书店,无需用电脑,只要用手机对准书上印刷的二维码“拍照”,或者发送“中华书局”至10658028,就可以登陆到中华书局的网站。“新书预告”、“好书导读”、“读者有奖调查”等栏目,为读者提供了更个性化的阅读体验,尽管这一应用在短期内还看不出能对中华书局的图书发行量带来多大促进,其无疑是对出版单位立体营销的有益尝试。

传统出版业应用

尽管手机媒体显现出较多优势,但传统出版业对其应用的过程中,仍存在观念滞后、用户阅读习惯、产业链与商业模式不清、版权问题、监管缺位等问题,制约了手机出版规模的扩大和传统出版业数字转型的进程。

(一) 观念滞后

与技术提供商和移动运营商介入手机出版的高涨热情形成鲜明对照的是,传统出版单位内部信息化的程度普遍比较低,对新型出版介质、出版模式缺少了解,一方面担心新的数字出版物冲击纸质图书的销售,另一方面担心多年积累的内容资源在数字化的过程中为他人做嫁衣,因此即便开始尝试手机出版,也不愿意拿出最新、最热销的品种,而是把一些缺乏市场竞争力,或者并不适合手机出版的产品用作试验品,效果自然大打折扣。此外,对新兴市场存在的回报和风险认识片面,从目前少数已介入手机出版的出版社收益来看,远远低于预期,使那些本就持观望态度的出版单位望而却步,对手机出版的盈利能力更加怀疑。

(二) 版权问题待解

数字技术的先进性,使得数字出版物在复制和传播层面也同样“先进”,因此,手机出版物的版权保护问题比纸本出版物显得更为严峻和紧迫。一方面,上游的内容提供商对下游的运营商、用户规范地传播和使用其手机出版物,确保其版权不受侵害表示担忧,与此同时,运营商也对内容提供商所提供内容的版权真实可靠性表示担忧,这使得手机出版产业链上的各方在开展手机出版业务时顾虑重重。更为严峻的问题是,目前手机出版的现状不容乐观,WAP网站上大量存在着未经授权的电子图书,许多不健康甚至非法的内容充斥其中,对手机用户的阅读导向危害极大。

按照2006年7月1日颁布执行的《信息网络传播权保护条例》的规定,要实现某本书的网络出版或手机出版,必须要获得其信息网络传播权,否则就不能开展网络传播活动。依照该条例,今后出版的图书在出版合同中将增加网络传播、手机传播的条款,更主要的是对于已经出版但没有明确网络传播权的,应积极联系著作权人,补签相关合同,然后再对其进行网络出版。但是,短期内获得众多作者的一一授权是件很不容易的事。实践中,一一授权的模式成本高昂。

作为一种新的出版形态,手机出版也给我国的出版管理体制带来新的问题。无论是《出版管理条例》,还是《互联网出版管理暂行规定》,都没有明确将以手机为载体的出版活动纳入管理范围。

(三) 盈利模式不清晰

手机出版产业链上的各方还没有形成一个成熟的合作经营模式。手机出版是在无线互联网络上的出版活动,基础是无线互联网的接入,而目前在手机出版的产业链上,以中国移动和中国联通为代表的移动运营商处在垄断地位,它们有权力决定选择哪些移动增值服务商、平台服务商、内容提供商等与之合作,这在某种意义上阻碍了市场的规范发展和多元化发展。至于手机厂商,在手机出版领域也只是在进行自发的手机生产,并没有形成像日本那样的局面,即运营商自觉和手机厂商合作,共同开发更方便用户上网使用的手机。

相关链接:本报7月8日1版’08数字出版系列之一《大学社整装试水数字出版》,《中国阅读周刊》;01版《中国手机阅读,可向日本借镜什么?》

上一页 [1] [2]

|