|

图书工作室 讯:

书城沉浮纪实——写在海淀图书城转型之际

海淀图书城标志性建筑——牌楼,从1992年起就屹立在此。

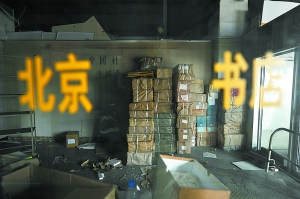

海淀图书城籍海楼,一处书店人去楼空,一堆堆的书捆绑完毕,很快就会被搬走。

图书售卖广告语和各式商品招牌混杂在一起。

走过21年历史的海淀图书城,曾经是名响全国的北京文化地标之一。近日,海淀区政府对外发布信息,未来这里将是服务创新、创业的投资中介服务机构聚集地。

即便如此,曾经在这220米步行街里上演的各个不同年代的书业大戏,注定不会随历史而消逝。尤其是在人们不断追问传统书业和实体书店兴衰存亡的今天,海淀图书城所经历的成败与浮沉,更加值得反思与回味。

2013年8月

人去楼空的“图书仓库”

夕阳下的海淀图书城,整条街变得嘈杂起来,搬运工人推着手推车来回穿梭,一趟趟地运送着成千上万包图书。临近北四环的街边上,十多辆三轮车横七竖八地停在那里,散落一地的快递包裹让本不宽敞的人行道变得更加狭小,快递人员蹲在路旁,忙着清点、登记,将打包好的图书“发配”到各处。

1992年5月开业的海淀图书城,此时早没了往日的人气。因为买书的人寥寥无几,不少书店已经关张,继续营业的书店大多靠网上售书维持生计。图书城物业管理方、北京海淀置业集团有限公司相关负责人介绍,2007年8月,海淀图书城特色街开街的时候,图书城里有一半的店铺是实体书店,时至今日,实体书店所占比例仅剩不到两成。

“正版图书十三块八一斤”、“地下书城二至五折”,街面上仅剩的两家个体小书店,通过扩音器执着地吆喝着,像是在宣示自己的存在价值。图书城里“论斤卖书”的始作俑者是一家叫淘书公社的小店,经理徐忠华说:“现在生意大不如从前,每天进店的人能有二三百人就不错了。”这家45平方米的小店,每年的房租为20万元,对于徐忠华来说是个不小的压力。“租期一到,我就准备关门,开一家网上书店,还干我的老本行——卖二手书。”他如此盘算着。

位于图书城最北侧的昊海楼,目前还有五六十家书店在经营,这里90%以上的店铺在售卖各类教辅用书。这些书店大部分都是批发兼零售,顺便做一做网店生意。书店里到处堆放着图书和包装好的快递包裹,看上去就像仓库。

至于图书城南侧的籍海楼,几乎已是人去楼空。农村读物出版社、中国金融出版社北京金融书店、北京宇航出版社等招牌还在,可这些出版社自办的书店早在几年前就不见了。卖音像制品的张先生今年3月从别处迁到籍海楼,并通过石化出版社租下店面。和出版社签了三年租房合同的他担心,随着海淀图书城的转型,自己的生意还能否继续。

海淀置业相关负责人表示,海淀图书城里有二三十家商户的合同将于今年到期,由于图书城面临业态调整,海淀置业基本上不会再与书店续约。至于合同仍未到期的个体书店老板,目前更多处于矛盾之中——继续干下去并不赚钱,可房产使用权又尚未到期,干还是不干,悬而未决。

1992年5月

“建城”壮举曾轰动全国

今天翻看文献资料,依然能够感受到海淀图书城当年的辉煌。海淀区史志办提供的一组数据显示:图书城成立之初的三年间,这里曾接待读者2400万人,销售图书1600万册,销售额达2亿元。事实上,海淀图书城的诞生和上世纪80年代末图书发行体制改革的大环境密不可分,甚至可以这样说,图书城的出现在当时轰动了北京乃至全国。

据当年的《北京日报》和《北京晚报》报道,早在1985年,就有全国政协委员提出关于在北京兴建书市的1080号提案,该提案受到了北京市政府的高度重视。1988年,海淀图书城开始筹建,资金来源采取政府和民间共筹的方式,海淀区政府投资5000万元,参加开发建设的28家国家及市属出版社出资1000万元,一期工程建筑面积3.1万平方米。

出版社是图书城的最早受益者。中国社会科学出版社营销策划部主任王磊回忆说,当年正值由计划经济向市场经济转型的过程,“在此之前,图书发行由新华书店一统天下,但是随着出版体制的改革,开始推行‘三放一联’(即政策放权承包,放开批发渠道,放开购销形式和折扣,推动横向联合),因此出版社也能参与图书销售,通过自办书店直接面对读者了。”

1992年5月2日,海淀图书城开业的消息出现在北京各大报纸头版。三年后,已有57家出版社经营的专业书店在此落户,200家出版社通过多种方式在此直销图书。1995年1月,海淀图书城管理处主任刘青这样告诉媒体:“我们没向国家要一分钱,目前已经登记在册的固定资产9000余万元,图书城90%的出版社已在两年内收回投资购房的费用。”

在王磊的印象里,当年中国社会科学出版社花了不到20万元,在图书城里办起了社科书苑。这里每月都有图书展销,在读者中小有名气,“中央电视台还曾经为此来采访过。”不过,这样的好日子没能持续几年。随着图书发行政策逐步由粗放转向细化,发行渠道开始增多,民营书店纷纷涌现,成为出版社自办书店的竞争对手。

此后,社科书苑实行承包制,因为销售额不行,利润交不上来,这个曾颇受读者欢迎的书店于1999年关门。此后,更多的出版社因书店经营状况不佳,纷纷撤出海淀图书城,并将其书店出租、转售给公司或个人经营。出版社成了图书城里的第一批逃离者,实体书店开始成为书业历史舞台的主角。

1997年8月

民营书店迎来黄金年代

1997年8月,中国书店中关村书店经理薛胜祥目睹了一幕令他无法忘记的场景。那年8月,他刚刚从中国书店东单店调到海淀图书城里的中国书店海淀书店,当时这里有一家开张仅仅三个月的书店,店里的生意竟然如此火爆,顾客们挤在一起,有时甚至都插不进脚。这家书店的名号后来成为京城实体书店领域的一个传奇符号——国林风。

经营面积为1700平方米的国林风图书中心位于昊海楼地下一层,是当时海淀图书城面积最大、名气最响的书店。书店创始人欧阳旭介绍说,书店正式开业那天,著名学者季羡林带着中国文化书院的很多导师参加了开业典礼,在这些学者的审核和帮助下,书店还组织了一个学术展。

在国林风,薛胜祥看到了以前在传统国有书店中根本看不到的细节:“这家书店的学术图书品位很高,图书码放也很讲究,很多书陈列在桌子上方便读者寻找、阅读。而那时候很多书店的书都是在大书架上规规矩矩地戳着。”他甚至发现,这家书店居然还有一个后来才逐渐兴起的咖啡区。

民营书店的经营方式,也让薛胜祥暗感惊奇,“海淀图书城里的很多书店都在打折,不少都是八八折、八五折,有的甚至打到了八折。”起初,图书打折的现象令薛胜祥觉得不可思议,但是仅仅过了几个月,他也向上级领导提出了打折的想法,经过批准,中国书店竟然也开始打折售书,这对当时的多数国有书店来说是不敢想象的事情。

淘书公社经理徐忠华也是1997年来到了图书城,那年他26岁。在国林风打工仅仅一年之后,徐忠华就以年租金6万元的价格,在国林风里承包了16平方米的空间,售卖自己从废品收购站淘来的旧书。当时,二手书按规定只能由中国书店专属销售,但在实体书店的经营者那里,这样的规定已不再具有约束力。徐忠华说,当时自己一天的营业额能有700元,每月纯收入将近1万元。他还记得当时自己手里有一套商务印书馆出版的小册子,卖了近2万元的高价。

2001年12月,欧阳旭创办的国风集团与6家股东共同组建“中关村文化发展股份有限公司”,并得到升级改造海淀图书城的授权。在这家公司中,国风集团为第一大股东,并掌握着图书城的物业重建开发权。从此,一个雄心勃勃的计划在欧阳旭心中萌发。2006年7月15日,作为国林风升级版的一个庞然大物,在与海淀图书城一墙之隔的地方开业。这个被命名为第三极书局的超大型书店,是当时全国最大的民营书店,也是这个行业最令人瞩目的纪念碑。

2010年1月

价格战与第三极的倒掉

时至今日,欧阳旭不得不承认,当初创办第三极书局的决策的确有些冒险。“当年考虑做第三极书局,是基于海淀区没有市场较好又能为读书人提供福利的大型书店。”但他没有料到,在改造图书城的基建过程中,另一座超大型书店的建设计划浮出水面,这就是后来的中关村图书大厦。2003年11月,中关村图书大厦先于第三极书局开业。欧阳旭回忆说:“一个区域建起两个体量巨大的书店,早就为竞争埋下了伏笔。”

竞争双方的第一场“战役”,在第三极书局开业当天便已打响。当时第三极为开业酬宾打出了八五折的折扣,没想到作为国有书店的中关村图书大厦迅速反应,马上就亮出七五折的折扣,第三极方面立即以七折予以回应。时任第三极书局副总经理的田原回忆说:“当年打价格战,第三极书局从开业一直打到关门,其实一直只能是硬撑着。”

伤痕累累的第三极,最终只得重新搬回国林风的原址。但是这家一度被业界寄予厚望的民营书店最终没能抵挡住颓势,2010年1月20日,第三极书局因高达7800万元的巨额亏损而关张。反思当年的失败原因,欧阳旭认为打折只是次要因素,“图书电子化改变了阅读方式;同区域容不下两家大店;第三极自身的经营管理也存在不少问题。”

在对第三极的倒掉进行评价时,出版业资深人士、百道网CEO程三国用了“遗憾”二字。在他看来,第三极书局的出现是民营书业的拐点,是民营书店积蓄了多年的力量进行的最后冲刺。“在此之前民营书店都是游击战,很难有自己的阵地,第三极的出现标志着民营书店有了自己的阵地和更大的规模,但遗憾的是冲刺没有成功。”

第三极书局的倒掉似乎只是一个前奏。在第三极与中关村图书大厦大打价格战的那几年,随着网络支付水平的完善,更具成本优势的网络书店已成气候,电子阅读的份额在连年上升,实体书店反而因不得不面对房租等经营成本的高涨,生存空间越来越小。此后,盗版书现象日益猖獗,餐饮店、服装店、培训班等渐渐替代了书店的位置,海淀图书城的颓势一直未能再次得到改变。

2013年8月

转型也要给文化留空间 [1] [2] 下一页

|