|

图书工作室 讯:

9年编辑叶嘉莹著作近20种 当编辑遇上一流作者

□本报记者 刘蓓蓓 文/摄

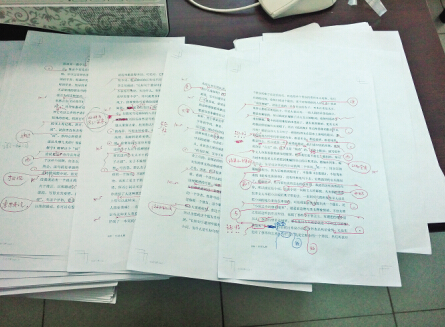

《小词大雅》初审样。

有一流的作者才有一流的稿子。如果说这个作者是叶嘉莹先生,那么是不是质量上就可以高枕无忧了?

徐丹丽,北京大学出版社副编审,2006年至今,该社出版的近20种叶先生著作都经她之手打磨而成。对于《中国新闻出版报》记者的这个问题,前半句徐丹丽很认同,“北大出版社对作者的选择是非常严谨的,我们宁缺毋滥”。讲到后半句时,她给记者举了一个例子:北大社即将出版叶先生的讲演集《小词大雅》。这本只有十几万字的书稿,她一天工作12个小时,周六日也不休息,连着看了整整三周才完成了初审。

徐丹丽告诉记者,91岁高龄的叶先生,对什么都可以马虎,就是对文字容不得一点马虎,即便是再版的著作,她仍要一字不落地再读一遍。那么,书稿作者本身是大家,对文字又很考究,区区十几万字,却花费三周才看完,这是为什么呢?

在北大社文史哲编辑室,记者翻阅了《小词大雅》一书的初审样后,方才明白徐丹丽的功夫花在了哪儿。她不仅需要进行正常的编校修改,还要删掉作品中重复的地方。此外,还要圈出需要加批注的地方,有的还写上加批注的理由。

北大社目前出版了叶先生的两个系列著作——《迦陵著作集》和《迦陵讲演集》。著作集比较费时的地方主要是引文核对,“但这起码有据可依”,让徐丹丽头疼的是讲演集。因为讲演需要承上启下,所以章节之间重复的地方就非常多。徐丹丽告诉记者,关键是重复的地方不能一删了之,为了保持语句连贯、思维持续,还要从叶先生的学术论文里,再去选择和这些内容相关的语句,重新整理再粘贴进来。在行文上,还要尊重作者的语言风格、思维习惯、表达方式等。

加批注这项看似简单的活儿,也非常有讲究。“如果要做批注,我可以加很多。可是,要摆正自己的位置,我们不是作者,不能喧宾夺主,加批注的量不能太多,而且还要考虑章节之间的平衡。”在给《小词大雅》加批注时,徐丹丽更进了一步——批注同全书风格保持一致。“小词不能像诗歌一样表达政见,都是写给歌女唱的,说的也是风花雪月、男欢女爱之事,似乎登不了大雅之堂。但先生讲词时说其中隐喻着文人士大夫无法言说的情感,我做批注时就要考虑如何把先生所说的词中之雅的精华体现出来,如何与她说的雅形成互补。”

《迦陵著作集》中的《杜甫秋兴八首集说》在2008年曾经出版过平装本,2014年再出精装本时,内容上并没有修订,但徐丹丽仍逐行逐字审校,结果还真让她发现了问题。此书1966年曾在中国台湾出版,1988年由上海古籍出版社重新出版。当时对学术文章的要求恐怕不像今日之严格,如书中连续引用《资治通鉴》的引文,一般都放在一对引号里,但按照《资治通鉴》的行文体例,不可能如此。带着这个疑问,徐丹丽翻查原文,发现引文在原文中果然并不是连续表述的,因此引号要分成多个部分。她提出来后,经叶先生核实确认,在精装本出版时作了修正。 [1] [2] 下一页

|