|

图书工作室 讯:

亚马逊时代的零售竞争之道

我最近一直在思考亚马逊(Amazon)这家公司,部分原因是因为我近来正在读布拉德•斯隆的一本有趣的著作——《什么都卖的商店:杰夫•贝佐斯与亚马逊的时代》。

我之前曾在一篇博文中谈到过,亚马逊是怎样通过越来越大的成本优势以及疯狂追逐最低价格(至少大部分时间是这样),从而对实体商家形成重大威胁的。同理,亚马逊对于其它电子商务公司来说也是一个重大的竞争对手。

很多人都知道,实体店几乎已经成了网购的“样品间”。很多顾客一走进实体店就掏出智能手机,把货架上的价格与电商的价格进行对比——通常而言那家电商就是亚马逊。消费者爱比价是不争的事实,不论网上网下无不如此。而亚马逊对其它电商也是一个杀手级的竞争对手。

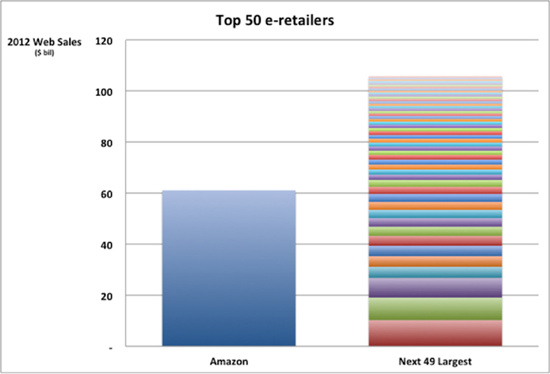

亚马逊比其它电商更喜欢玩规模经济,而且它们可以利用这种实力提供极其具有杀伤力的价格和快捷便宜的快递服务。下图就是亚马逊的规模经济示意图,数据来自亚马逊。

从第二名以降,十几家规模最大的网商绑成一团,也比不上亚马逊一家的规模!由此可见亚马逊的规模优势非常巨大,而且他们还积极利用这种规模经济带来的优势进行再投资,让商品价格更低,快递服务更快、更便宜,以带动增长和进一步的规模优势。所以当我们的霍洛维茨基金考虑每一笔电商领域投资的时候,都要努力地仔细评估来自亚马逊的竞争风险。他们不是一句“重量级”就可以形容的——他们是全世界的重量级冠军。

那么,怎样才能和亚马逊竞争呢?以下是我们在网上和网下的零售商那里观察到的一些策略。其中有些策略可以并行不悖,很多公司就同时采取了其中的好几种。

销售差异化的产品

亚马逊卖的东西很多都是“硬货”,比如多媒体、电子、家电、玩具、园艺产品等。大多数畅销的“硬货”都是由大型制造商生产的,通过多种零售渠道进行广泛推广。根据标准的通用产品代码(如U.P.C.)的定义,它们本质上都是商品。一个例子就是佳能(Canon)的数码相机,一旦佳能的数码相机广告让你心动了,你知道你差不多在任何地方都能买到这样一台相机。而且对于大多数商品来说,最关键的差异点就是价格。消费者们知道,亚马逊几乎总能搞到最低价,货运还是免费的,而且速度很快。

因此,许多零售商尝试“放开大路,占领两厢”,在亚马逊的主宰力较弱的领域进行销售。“软货”就是一个选择。虽然亚马逊也想搞好这项业务,但目前它在这个领域还没有达到它在“硬货”领域的主宰程度。比如像被亚马逊收购之前的NastyGal(主打时尚前卫小清新风格的服饰网站)和Zappos(美国知名卖鞋网站),以及实体商场诺德斯特龙(Nordstrom)和奢华时尚精品店Neiman Marcus等都成功地实施了“软货”战略,并且成功地在与亚马逊的竞争中存活了下来。家居零售商在这个领域也有机会,比如有些产品是“我今天就需要的”,再比如一些不太适合网购的沉重的大块头商品。

还有一个相关的策略,就是主打一般在亚马逊上很少能见到或很少能搜索到的产品。比如霍洛维茨基金有两笔投资就是给了两家这样的公司,他们主要销售一些在全国没有普遍销售渠道的设计公司的产品。比如Zulily主要做母婴产品,而Fab则主打创意类小商品。这些设计师的知名度一般不高,所以用户在亚马逊上搜索时一般找不到这些产品。

开发自有产品

许多零售商通过直接开发自己的产品与亚马逊竞争。由于这些产品是零售商专有的,因而一般可以避免直接的比价,同时生产这些产品的公司也可以选择禁止其它电商去销售它们。不少优秀的线下连锁企业都采用了这个战略,包括露露柠檬(Lululemon)和维多利亚的秘密(Victoria's Secret)等知名品牌。其它一些网商也采取了这个策略,比如做珠宝的Chloe & Isabel、做化妆品的Julep、做女鞋的ShoeDazzle、做办公用品的Poppin等。(注:霍洛维茨基金也是Julep和ShoeDazzle的投资方。)

尽管设计和开发自己的产品显然要耗费更多的精力,但是这样做的零售商们一般都会获得更高的毛利润,因为他们毕竟免去了中间环节的费用,同时也避免了硬碰硬的价格战。

换种方式卖产品

从核心上说,亚马逊网站是一个产品的搜索引擎。消费者确切地知道他们想买的是什么的时候,亚马逊可以说是最强大的,许多消费者也都在使用亚马逊的搜索框。在亚马逊上卖东西差不多完全靠算法的规则 ,比如“搜索‘甲’的时候同时考虑一下‘乙’和‘丙’”。很少有人用传统的推销语义在亚马逊上浏览产品。

有不少公司正在打造出色的浏览体验,借助非常有吸引力的展示方法,向消费者展示一系列定向的精选产品,借此来与亚马逊进行竞争。许多线下零售商也通过漂亮的展示橱窗和展示柜来吸引顾客。现在有一批新型网商也在用这种法子,不过他们的做法通常被称为“策划展览”。消费者进行此类冲动消费时,价格通常不是他们首先考虑的因素。

部署替代推广战略

有些在线零售商希望消费者在想到上亚马逊搜索产品前,能够先把自己直接置于消费者眼前。比如像One Kings Lane和The Clymb这种“限时抢购”公司每天都会通过电子邮件向顾客发送一系列限时抢购的产品信息,价格非常有吸引力。另外像Birch Box和Trunk Club等公司还采取了订阅模式,向用户发送一份经过高度筛选的产品清单,一般是每月发送一次。

利用独特的优势

和亚马逊相比,实体店由于房租、员工、存货成本等原因而存在一定的先天劣势。不过有不少线下商家正在试图化劣势为优势,充分利用当地的门店网络。比如沃尔玛(Wal-Mart)就允许顾客在上网下单的当天就近前往当地门店领取网购的商品。去年的假日季中,沃尔玛在美国数个城市试点推出了本地门店网上订单的当日递送业务。这两种办法都利用了沃尔玛巨大的库存优势和无所不在的地缘优势。而且沃尔玛还创造性地尝试把它的本地当日递送业务采取众包的方式包给沃尔玛的顾客,替沃尔玛送货的顾客会在购物时获得相应的折扣作为回报。

家居用品零售商Williams-Sonoma也已经利用它的实体店和产品目录构建起了自己的在线业务。他们之所以愿意建立电商平台来自己与自己竞争,原因是因为他们相信,如果他们自己不做,就会有别人来做。现在这家公司40%以上的营收入都是来自在线渠道。

显然电子商务与实体零售相比存在着高度的竞争优势,而且电子商务无疑还会继续增长。因此,更值得考虑的问题是,其他电商企业应该如何与亚马逊进行竞争。

亚马逊的规模优势可以说无懈可击,因此今后它仍然能够继续在价格和快递服务上重创其它电商。如果有企业想在与亚马逊的竞争中获得成功,就必须采用一些不同的战略。就像卡修斯•克莱(也就是后来大名鼎鼎的拳王阿里)在大战重量级拳王索尼•利斯顿之前所说的那样,他们须得“舞动如蝴蝶,蜇人如蜜峰”。

本文作者是安德里森•霍洛维茨基金的合伙人,也是AirBnB、Belly、Fab、Circle、Crowdtilt、Lookout、Pinterest、Wealthfront和Zoosk等公司的董事会成员。他在加盟霍洛维茨基金之前曾任OpenTable公司的总裁兼CEO,并于2009年带领这家公司上市。在此之前,他曾任贝宝总裁,并曾任eBay北美高级副总裁兼总经理。

译者:朴成奎

[1]

|