|

图书工作室 讯:

李庆西:编辑杂家的阅读出版史

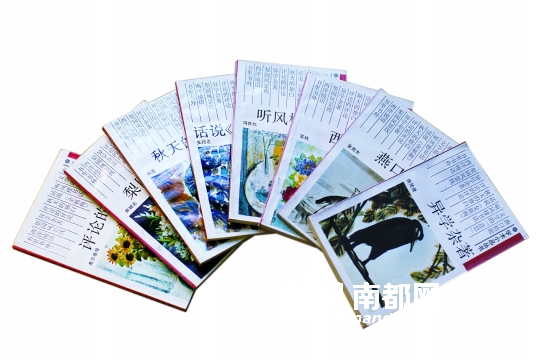

80年代末期浙江文艺版的“学术小品丛书”,第一集十种,有金克木《燕口拾泥》、陈平原的《书里书外》等,都是出自李庆西之手。

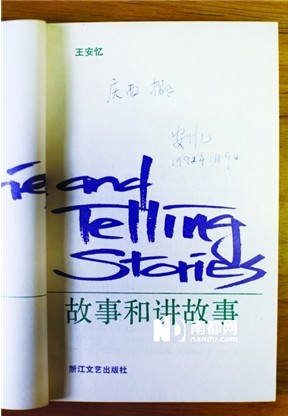

王安忆在1991年出版的第一本创作理论著作《故事和讲故事》,是李庆西策划的。

文敏,翻译家,出版译著有J .M .库切、唐·德里罗、保罗·奥斯特等3 0余种。除了外国文学,文敏的阅读范围是政治、宗教和人文社科。

李庆西,现为《书城》杂志执行编委。著有《文学的当代性》、《书话与闲话》、《人间笔记》等。李庆西看书写书很杂,主要兴趣在文学与历史方面。

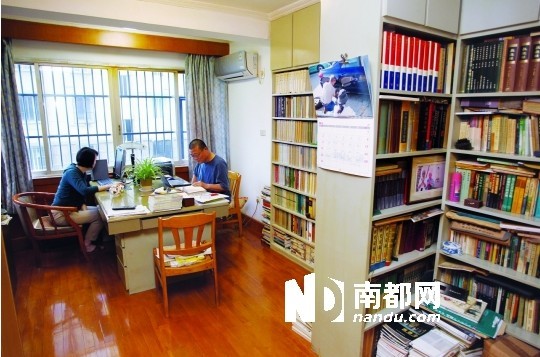

李庆西、文敏伉俪情深,在杭州文化圈中尽人皆知。平日里,若没外出,他们会呆在家中读书码字,也时常会聊起书中的一些话题,成为居家乐事。

他们的家位于杭州城西靠东的一个小区。1998年搬进来那时,周围一片农田。随着房子越盖越高,如今周围遍布密密麻麻的房子,还有没盖完的摩登大楼。

房子有120多平方,三房两厅。大门玄关左右两边各有一堵书墙,就像“左右护法”一样。真正的书房是主人房,在进门的右手边,主人用书柜砌出一个回廊,往里走会见到夫妇二人共同工作的工作台,然后是卧室。整个房间明显经过主人精心布置,集书房、工作室、卧室三种功能于一体。儿子出国留学,房间空置,也被夫妇俩用来装书。

说到读书,李庆西、文敏夫妇的趣味颇为不同。曾在出版社从事图书编辑的李庆西喜读文学、历史,媒体人文敏更关注政治、文化。二人交叉的书籍主要是人文类的,比如法国历史学家、思想家托克维尔的《旧制度与大革命》。“五年前我在《书城》编辑札记里推荐这本书,当时没人重视那位旧贵族的历史观。后经中纪委书记王岐山推荐,全国媒体都热炒这本书了。”

李庆西看书写书很杂,自我定位是编辑杂家的角色。这从他“左右护法”的两堵书墙可以看出。左书墙以文学为主,整齐安放但并未仔细分类,《鲁迅全集》旁边躺着本古籍《宋景濂未刻集》,下面是《黄宗羲全集》。右书墙主要以二十四史为主,颜色泛黄。“唉,当年没给书柜装玻璃门,书很容易蒙上灰,后悔不已。”李庆西说。末了,他紧追着补充一句,“当年搞完装修已是弹尽粮绝,也没钱安装玻璃门了。哈哈。”

文敏自幼爱读书,因早年母亲在新华书店工作,她自小与书店为伍,养成书不离手的习惯,多年来坐公车时都带着耳塞听外语,就连炒菜也一手掌勺一手捧书。2003年诺贝尔文学奖获得者J.M .库切在中国出版了14种小说,文敏一人翻译了7种。《夏日》是她翻译的7种里最爱的一本,她喜欢书里自省式的叙事风格。

兴趣:从文学转至明史研究

“说起阅读是件痛苦事。”李庆西青年时期求知欲望强烈,却遭遇“文革”无书可读的窘况,如今找书容易了,眼睛却不好使。

1969年去黑龙江农场下乡时,李庆西随身携带将近二十本书,就凭着这点“资本”跟别人交换阅读。同去的知青中有人带了一两百本书,那就是精神富翁了。“那时谁书多谁牛,在下乡青年中最受欢迎的要算司汤达的《红与黑》了”。下乡青年大都处于对爱情朦胧幻想时期,那种革命与爱情的血色浪漫正对口味,大家争相抢阅。于是一本《红与黑》被按章节拆分开,限时轮流传阅。可是有些章节传到他手里次序根本就不对,他自嘲说那种碎片化阅读真的很“后现代”。

浙江大学文学系教授许志强是李庆西和文敏的好友,也住杭州城西,两家互相往来,延续了80年代讨论文学的风气。李庆西自诩为编辑杂家,“没有固定学术领域,兴趣杂,全凭兴趣看书。”

“很难说有哪本书对我影响最深。”在他人生经历中,《三国演义》、《水浒传》看得比较多,影响早期思想,现在阅历丰富了,倒觉得这两书值得研究与批判。由于曾长期在浙江文艺出版社从事图书编辑,李庆西阅读了大量中国文学作品。他觉得,九十年代以后中国

文学水平越来越差,只能把兴趣转移到外国文学上。他著有谈论外国文学的《魔法无法》一书。“可外国文学不是我的学问根基,所以一度将兴趣转移到中国历史,尤其是明史。”他解释道。

上世纪90年代,李庆西在明史上下了十年功夫,这方面写过一些文章。1989年后不少文化人把专业、兴趣转至明史研究上,包括流行书《明朝那些事儿》都是那以后做的研究,“由于明朝的历史刚好是朝代更迭最悲痛的转折期,研究明史有镇痛作用,许多人觉得能从中看到国家变革之道。”他向记者推荐赵园的《想象与叙述》。

李庆西真正的兴趣仍在文学。他觉得中国文学研究远没有历史研究那么深入而系统有序,譬如,对中国文学史的写法他颇有批评,现在的文学史作为本科教材显然过于繁琐,而对研究生来说每个部分都不够深入。他刚完成一部《中国古代文学经典》的编撰工作,自称是在做“减法”,想尽可能藉此勾勒出一个简明而清晰的脉络。“古人的‘文学’概念跟今天不同,譬如经学跟文学就扯不清楚,审美与情感往往被忽略。古代士大夫几乎人人写诗,宴会雅集,见张三李四都要作诗,就像现在人写日记、微博,那些东西不能算文学。现在做文学史,做选本,就要把李白杜甫从那些文字堆积中剥离出来。”

为文学评论家完成出版梦想

1983年,李庆西到浙江文艺出版社工作,任务是出版文艺理论、现代文学的图书。“十年浩劫”后的80年代,被誉为出版的黄金年代。当时花城出版社推出《沈从文文集》、《郁达夫文集》影响很大,而浙江文艺出版社同样在“文化积累”方面作出重要贡献。

到出版社工作的第二年,青年学者许子东的第一部书稿《郁达夫新论》成为被审查重点。他回忆道:“1984年的‘清除精神污运动’一度搞得文化界人人自危,当时许子东是刚毕业的研究生,出书本来就难,而他的研究对象郁达夫还顶着‘思想消极颓废’的帽子。上头让编辑室5个编辑审读,若有一个不过关必是胎死腹中,好在大家都认为那是一部具有理论创新意义的好书,总算得以顺利出版。”随后,他和同事策划责编“新人文论”系列丛书,作者有黄子平、吴亮、程德培、陈平原、南帆、王晓明等十六七人,现在他们大多成了学界中坚或是著名评论家。

李庆西“编辑杂家”的身份,从他的阅读、出版、著作中可见一斑。李庆西不像好友陈子善那样收藏有版本价值的书籍,不注重版本,隔段时间清理掉不需反复阅读的书。“有的读过一遍就行了,不需反复阅读。毕竟家里空间有限,只能送给有缘人。”

[1]

|