|

图书工作室 讯:

数字出版的美国故事

寻找数字出版的商业逻辑和规则(二)

最初亚马逊一统天下,苹果和谷歌的进入使出版商掌握了定价权,但亚马逊进军上游出版的行为再一次打破了行业的传统规则。

■杨文轩

华文天下图书有限公司总编辑

先来看看最近发生在美国数字图书产业的故事,内容提供商和运营商之间的博弈充满了戏剧性,对中国数字图书产业发展具有借鉴意义。

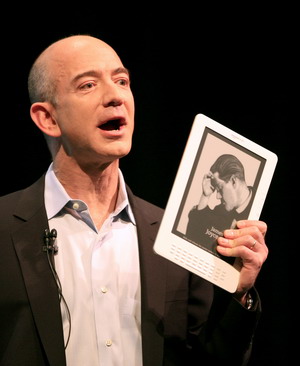

Kindle横空出世

电子阅读器最早出现在1998年,虽然技术上不断有所突破,但始终未能找到赢利模式,处于不温不火的状态。直到亚马逊推出Kindle,电子阅读器市场才有所改变。

2007年11月,亚马逊首次推出Kindle。庞大的消费人群、完善的结算和配送系统、数十万数字图书内容,使亚马逊一跃成为全球最大的数字图书销售平台。

2009年是数字出版产业具有标志意义的一年。9月15日,超级畅销书《达•芬奇密码》作者丹•布朗的新书《失落的秘符》首发,其数字图书销量超过纸本图书;仅12月14日这一天,网站在全球范围内就卖出了950万本数字图书;12月25日,数字图书销量首次超过纸本书……

亚马逊使数字图书的发展进入一个快速发展期,改变了数字出版的市场格局,确定了数字出版基本商业模式和运营规则,即“终端+内容”的模式。亚马逊不仅销售电子阅读器,还搭建了内容平台Kindle Store,他们从出版商那里采购数字图书,自行定价,放置在这个内容平台上,供读者付费下载。

Kindle的热销,引发了数字出版热潮,美国最大的连锁书店巴诺公司也推出了阅读器Nook,利用其与出版商良好的合作关系建立内容平台,开展与亚马逊的竞争。

出版商抱团抵制

在电子阅读器推广初期,为了吸引更多读者,亚马逊不惜赔本销售,将数字图书价格定为9.99美元,而美国一般纸质图书价格在26美元左右。低廉的价格给读者带来了吸引力,也促进了Kindle的普及,在读者心目中先入为主地划下了10美元心理界线,在数字图书市场起到了价格标杆作用。

过低的价格遭到出版商的反对。关于定价问题出版商与亚马逊一直争论不休,矛盾逐渐升级。2010年1月,麦克米伦公司要求提高自己的数字图书的销售价格,他们认为定价权应该回归到出版商手中,价格调整到12.99~14.99美元之间。协商未能达成一致,亚马逊从其内容平台上撤下了该出版商的所有数字图书。

企鹅也加入谈判的阵营,但未能与亚马逊达成协议。他们给版权代理和作者发的电子邮件中所表达的观点具有一定的代表性:“作者数年心血写就的作品必须得到认可,价值不能贬低。”

其他出版商也纷纷提出了类似要求。新闻集团掌门人默多克明确表示对亚马逊数字图书定价过低的不满,其旗下的哈珀•柯林斯等世界级出版公司,希望通过重新谈判来提高数字图书的销售价格。在他看来,亚马逊降低了书的价值,损害了所有纸本书零售商的利益。

苹果和谷歌改变规则

谈判一度处于胶着状态。亚马逊强大的实力并非出版商能轻易撼动的。直到另一个强大的竞争对手出现,才打破僵局。

全球最具创新能力的公司——苹果公司宣布进入电子书市场,推出iPad平板电脑。内置电子书店iBooks Store、超大屏幕加上成熟的触摸技术,让iPad成为一款极具潜力的电子阅读器,将矛头直指Kindle。分析师预测,2010年iPad销量至少可以达到400万台,甚至超过1000万台。

苹果的进入使出版商与亚马逊谈判上获得了一些筹码,苹果也利用了这次机会,与哈珀•柯林斯等五家出版集团达成了代理协议。按照协议,出版商拥有定价权,在一定范围内自主定价,新书或畅销书一般定价为12.99~14.99美元;苹果公司作为出版商的代理商,在价值链分配中可得到30%的分成或佣金。

与此同时,谷歌也高调宣布进军数字图书市场,他们与出版商的谈判很顺利,基本上采用了苹果的代理制。

苹果和谷歌的进入,迫使亚马逊调整策略,很快就与麦克米伦谈判达成一致,并陆续与西蒙与舒斯特、哈珀•柯林斯等出版商达成和解,同意出版商自主定价,亚马逊收取30%的利润。

提价风潮和新一轮行动

这场战役,改变了数字出版亚马逊一统天下的格局,下游销售平台的竞争更加激烈,出版商有了一定的选择余地。协议约定,数字图书销售采取“代理制模式”,即出版商制定零售价格,零售商获取30%的代理佣金。相对应kindle原有的“经销制模式”,出版商重新获得了对数字图书的控制权——即便它是暂时的,但至少赢得了这个回合的胜利。

出版商夺取了定价权后,便掀起了一轮数字图书提价潮,由9.99美元提高到12.99或14.99美元。一些数字图书价格甚至比打折后的纸版书更贵。

出版商、终端设备制造商、运营商尝试着建立一种多赢的商业模式,消费者却需要支付更多的费用。实施代理制后,价格将保持统一,亚马逊、巴诺、谷歌、苹果这些数字图书销售平台无权随意打折,丧失了价格促销的灵活性。提价对读者也产生一定的冲击,有读者特地发起“9.99美元抵制行动”,他们在亚马逊网站做了一个“9.99抵制”(9.99 boycott)标签,贴在一些数字图书上,号召大家不要买9.99美元以上的电子书。

亚马逊再出奇招

低价一直是亚马逊的制胜策略,数字图书代理制剥夺了它运用价格杠杆刺激消费的权利。它似乎并不甘心在这场定价权之争中落败,开始将目标对准出版商所掌握的内容资源。网络时代,出版业所面临的变革不仅仅是纸书这种形式的变化,而是整个产业格局的重新调整,传统出版商本身角色和身份也将面临挑战。亚马逊这个电子商务巨人,其长期战略就是整合产业链条——上下游通吃。

2008年亚马逊就拥有自己的出版品牌——亚马逊重唱(AmazonEncore),当时主要针对自行出版作品或者按需印刷服务的新作者,品种有限,影响不大。但最近该品牌高调宣布将出版惊悚小说作家J•A•康拉思的小说,数字版定价2.99美元,随后推出平装版定价14.95美元,作者将获得数字版收入的70%。一天以后,亚马逊又宣布另成立一家名为亚马逊交叉口(AmazonCrossing)的出版公司,专门出版外国翻译作品,计划于2010年11月份推出法国作者蒂耶诺•蒙涅内姆博的获奖作品《哈赫尔王》(The King of Kahel),平装本和数字版同时上市,价格分别定为15.95美元和9.99美元。

“康拉思事件”的标志意义体现在四个方面:一、亚马逊成为一家出版商,拥有出版商同样的定价权;二、改变了传统纸书和数字图书的出版次序,先出数字图书,后出纸本书,而之前美国大部分数字图书都是基于纸本图书的数字化;三、定出2.99美金超低价格;四、作者分成比例高达70%,而无须与其他出版商分享。

亚马逊的举措给传统出版业带来震惊,一些大的出版集团在考虑实施抵制措施。他们认为,数字图书先于纸本书上市是难以容忍的,它破坏了整个产业基本游戏规则。但是就如何抵制,却并没有明确的态度和方法——亚马逊从来就是产业破坏者。

康拉思事件对美国出版业的影响目前尚无法评判,发生在美国数字图书产业的故事也正在继续,传统出版业与新兴数字产业正发生正面冲突。在这场大博弈中,旧的交易规则不断地被调整,新的商业模式正在建立。定价权、定价、代理制、价值链分配等关键词反复出现,引发人们对整个产业的重新思考。

[1]

|