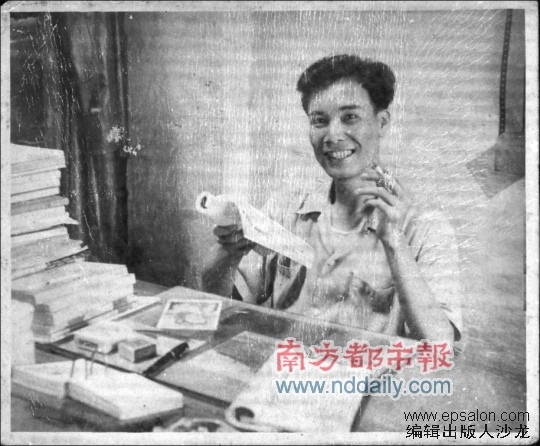

年轻时的关振东是公认的才子。 家属供图

■逝者・关振东

1928年农历二月二十七出生于阳江。1956年由《粤西农民报》调到《南方日报》;1982年2月创办《南方周末》;1986年2月创办《共鸣》杂志;2001年创办《文史纵横》。系原广州市政协副秘书长,广州文史研究馆文史学术委员会原主任。著有《情满关山―――关山月传》、《何贤传》等。2009年6月30日9时32分逝世,享年81岁。

共天下安危,终生新闻出版,未敢松懈,字字句句满蕴报人心血;

鸣民间冷暖,半世诗书翰墨,已臻妙境,丝丝缕缕长铭文坛汗青。

――方小宁(原共鸣杂志社副主编)

他对我们很宽容,对每一个创新都敢于使用,遇到问题敢于出来承担。

――左方(南方周末前主编)

鲁迅说,我们社会不是没有天才,而是缺乏培养天才的泥土。关振东愿意作这种泥土。我不是天才,但得到他的培养。他的存在改变了我的一生。

――林贤治(作家,学者)

《南方周末》、《南方都市报》、《共鸣》、《文史纵横》……这些看似互不相干的报刊,背后都曾有一个共同的名字―― 关振东。

这位《南方周末》的首任主编,亦曾为长子关健创办《南方都市报》出谋划策,被誉为21世纪广州文化界“三老”之一的老报人,在2009年6月30日辞世。

昨日上午10时30分,500多名社会各界人士赶到广州殡仪馆白云厅送别。

功底 自学成才“关诗人”

陈秀珍已经记不起关振东创办《南方周末》时的日子与以往有何不同。

在她眼里,两人从1949年结婚后,丈夫一直都是那么忙,“每天看书学习到凌晨1点。”

早年在阳江海宁做过近一年小学教师的关振东,曾辗转粤西的三家报纸,在1956年从《粤西农民报》调到《南方日报》。曾派驻过南方日报韶关记者站,曾随陶铸等领导下乡采访,也曾参与英德“马口事件”等的采访。但最初令他名噪南方日报的,却是他的“诗人”身份。

南方周末前主编左方在1962年进入南方日报理论副刊部时,关振东已经小有名气,人称“关诗人”。关振东时任副主任,他带着左方做新闻采访,也指导他写诗,写散文,后来还出版了《五岭笙歌》、《流霞》《游心集》等诗词集。

左方诧异,“中学都没念完,为何文字功底如此深厚?”关振东告诉他,在乡下时没书读,便把整本《辞海》都抄完了。

这位北大才子表示从进入南方日报之始就很敬佩关振东,“他将部下看成朋友”。在左方还是单身汉时,每年中秋节,关振东都请他到自家过者。

“文革”时,关振东发表了一篇“一头母猪生了十多只崽后很饿,用嘴刨木吃”的小说。结果被批成影射“大跃进”后的饥荒,遭到“关牛栏”,不久又是下放。

直到1983年,关振东才与左方再次站在同一战线上。

闯路 创办《南方周末》

上世纪80年代,全国掀起周末版的潮流。《星期刊》、《南京周末》等相继出现,南方日报也摩拳擦掌。1983年11月,南方周末筹备小组成立。这份报纸依托文艺部,由时任南方日报副总编辑张琮分管,文艺部主任关振东任主编,左方以文艺部副主任身份主持日常编务。

次年1月,这份命名为《南方日报・星期六刊》的周末报纸试刊版面世,头版头条是广东电视台清理精神污染。试刊版张贴出来,“大家都认为办了张小南方日报”,一片反对声。

筹备时,左方曾问时任南方日报总编辑陈培“试刊多久”,陈表示试到满意为止。为“准生证”发愁的关振东问左方:“有没有想过最坏的结果?”左方答,大不了回到原岗位。“他说,‘最坏的结果是求生不得,求死不能’”,时至今日,左方依然记得关振东那时说过的话“只有一条路,闯出去!”

邀请小报《白云集锦》的主编李毅刚担任顾问,邀请广东文化界名人秦牧等开座谈会,到街上巡摊,找各行各业的人为这份报纸起个好名字……那些奔波的日子,关振东与左方拧成一股绳。

“没有谁路过会专门蹲下去看报纸,一般都只是弯腰”,左方说,在座谈会之后,报社修正新的办报思路。关振东表示“头条一定要吸引人,要有悬念,字体要大,版面要花哨。”

两个星期后,第二份试刊再度贴出,竟然得到满堂喝彩,“都说《南方日报》生了个漂亮的小姑娘!”

“准生证”顺利拿到。在1984年2月11日,这份命名为《南方周末》的报纸正式来到世上。这份当年仅售5分钱一份的报纸,在三四个月后便有了八九万份的发行量。

宽容 敢于放手的主编

至今想来,左方觉得很大一部分归功于关振东的“很放手”。

创办伊始,南方周末仅有8名工作人员,“还是东找西找的”。办公室设在南方日报总编室丁西凌社长的隔壁,一旁是编委办,仅50多平方米的房间,同时容纳另一家报纸《花鸟世界报》办公。当时的报社在现东风东路的广东工业大学,办公室原是教室。看见记者协会办公室平时少人涉足,左方得到允许,从中搬来了南方周末的第一张沙发。

从创刊号开始,南方周末就以“内容抓人”为版面头条选取原则。创刊号时的头版头条是“黄宗英下海”,二条是“邓小平视察珠海”。“在当时,按党报规矩这是要排头条的。”左方说,南方周末从创办开始就试图打破《真理报》的模式。

如今已是国内新闻仿真第一人的张向春回忆,在当年,关振东经常鼓励他创新。他为此经常将版面“变脸”,有时甚至设计通版的黑底白字。

有一次,珠江电影厂请来扮演刘三姐哥哥的演员拍戏。关振东认为“直接写名字读者压根不认识,说‘刘三姐的阿哥’来穗拍戏,人家就很关心”。张向春为此给版面设计了花边,还将常规的套红改为套黑。

报纸出街当天,丁希凌社长看到这张“抓人眼球”的报纸,从隔壁冲过来找张向春,“叫你套红的,怎么套黑的?”张向春大气不敢出。左方记得,是关振东站出来打圆场,解释。

“他对人很宽容,对每一个创新都敢于接纳,遇到问题都敢于出来承担”。左方说。

破局 将南方周末推向市场

事实上,在相当长的一段时间里,关振东与左方一个唱“红脸”,一个唱“黑脸”。

左方回忆,起初,南方周末的头版头条是歌星、影星、体育明星及作家、画家一类的题材。报社很多老同志对此不赞成。

“顶不住,压力好大。”面对责问,关振东曾私下对左方说,“我站出来说不行,可你还是要坚持顶住。”

在当年,这股“俗气”很能吸引读者眼球。为了均衡,只好在头版的下方排一些精致好看的文章,或诗配漫画。关振东请来上海《文汇报》广东站的站长写专栏,开辟专栏“阿拉看广州”。这谓之“上俗下雅”。

左方认为,南方周末之所以成功,是打破了《真理报》的模式,而关振东为此打开了局面。左方说,目前的南方周末,仍在延续坚守当年的两条办报方针:立足广东,面向全国(广东的新闻题材站在外省的视角选择,而外省的新闻站在广东的视角选择);打造知识分子与民众的桥梁(将知识分子的生活传给百姓,将百姓的生存状态传给知识分子)。

为将南方周末推向市场,在1984年夏天,关振东曾与《白云集锦》主编李毅刚合办“消夏文艺晚会”,请来了韦唯等全国影视歌星计划连演十场。头几场在友谊剧院演出,结果全场爆满,当时遍布广州街头的“音乐茶座”一下子全空了。这些茶座老板联手找到友谊剧院威胁,剧院迫于无奈要求关振东退场。后来只好改去市文化宫演完剩余的七八场。

尽管此次合作盈利“李毅刚拿60%,南方周末拿40%”,但在头一年,南方周末的员工并没有奖金拿。那时,南方周末没有自己的财政权,“10元以上都要南方日报财务主任批准”。

第二年,南方周末与当时的全运会筹备办合作,帮忙办杂志,拉广告,左方从中为报社揽得十万元广告费。为吸引广告客户,南方周末还征集广告语,“一下子就把几十家企业的广告搞掂了”。曾深入民心的“要将牙病防,洁银帮你忙”的广告语,便是从南方周末的活动中脱颖而出。

实际上,在当年,南方周末的员工或比其它媒体都累。1985年暑假,南方周末给全国各地学生免费赠阅一个月的《南方周末》,由此打开“无缝隙发行”,连西藏的学生都参与了这次活动。因当时南方周末尚无法开通邮政发行,突增的数十万的邮件寄收,堵瘫了广州市邮局的邮车。南方周末被迫为此“买单”,整整一个多月,员工们拖家带口到邮局帮忙盖邮戳。

在张向春的记忆中,那是一段快乐的时光。稍有空闲,关振东便带着南方周末的一群员工到莲花山、白云山游玩。

“那时候很崇拜他,觉得他很有才能。”张向春感觉关振东“非常完美,学术让人很服,却又几乎和什么人都谈得来”。关振东经常下排字车间,与车间大姐拉家常也拉得热乎,“叫他‘关总’我们是叫不出来的,大家都叫他‘老关’”。

通才 广州文化界的“三老”

就在南方周末创办两年后,关振东被调到广州市政协,在那里,他创办了全国首家国内外公开发行的政协杂志《共鸣》。

后担任共鸣副总编的方小宁回忆,其时员工“大都是刚招聘入门的新丁”,“在夹缝中生存,难度是很大的”。不过,共鸣同年便发行51万份,在全国政协介绍办刊经验,并引得上海市政协等来广州学习。

在退休到文史馆后,已经73岁的关振东又创办了《文史纵横》杂志。

事实上,观其一生,关振东曾参与创办过两报两刊,另一报就是著名的《南方都市报》。南方都市报的首任主编,便是关振东的长子关健。

在陈秀珍的印象中,1994年及1995年间,关健回家特别勤。“当时给了很多建议,建议他走市民的路子,反映市民心声”。小女儿关仪记得,关振东曾多次鼓励关健“一定要办成”。

报坛让关振东声名鹊起,实际上,文坛上的关振东也不逊色,擅书画,擅楹联,擅文学。他在2005年接受媒体采访时,自我揶揄“我顶多算一个‘杂家’”。

国家一级美术师、曾任广州市文史研究馆副馆长的卢延光称他为“通才”,“文史馆的台柱”。他说,广州文化界将关振东与王贵忱(广东省社会科学院客座研究员)、徐续(广东省楹联学会副会长)同列为21世纪广州文化界的“三老”。

在寺右新马路一个并不显眼的小院里,保安阿成并不知道这位“三老”之一的身份。但令他念念不忘的是,这些年春节,关振东都会给大院的保安每人50元或100元的利是。

在今年5月底,关振东体检查出“肺部有小黑点,早期肺癌”。在从6月12日开始入院做手术后,阿成再难见他每天清晨走出大院,到文史馆上班。在两次手术失败后,关振东在6月30日上午9时32分离开人世。